予防歯科

むし歯治療の主役は患者さん自身

同じ環境で同じような食生活をしているのに、むし歯にならない人もいれば毎日きちんと歯ブラシをしているのにむし歯になる人もいます。

それは人によってむし歯のなりやすさと原因が異なるからです。

それぞれの人にあったむし歯治療・予防計画を立てる必要があります。

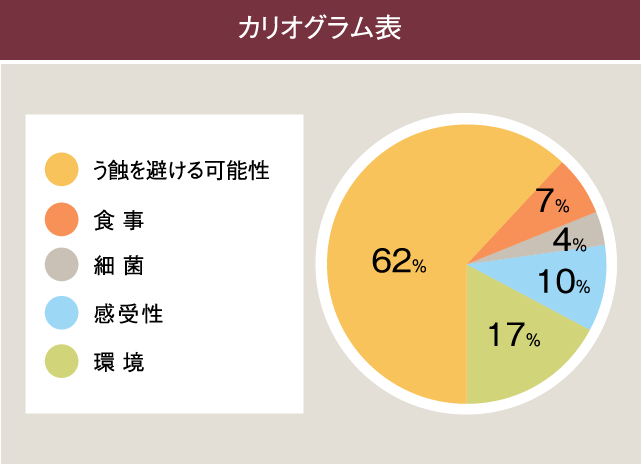

むし歯予防、つまりむし歯治療は生活習慣の改善です。それぞれの人の生活習慣は異なるため、それぞれの人のむし歯に罹患するリスクがどのくらいあるのかを評価します。

むし歯リスク検査(唾液検査)

問診、口腔内診査とより詳しい状況を把握するために唾液検査を行います。

ワックスを5分間咀嚼し、口の中に溜まった唾液を出し、細菌を培養します。

細菌の量や唾液の量・力を調べることができます。

- 唾液の質と量

- 唾液の緩衝能

- むし歯の経験・本数

- フッ化物の使用状況

- プラークの蓄積量

- 飲食の回数

- 飲食の種類

- ミュータンス菌(むし歯の原因菌)の数

- ラクトバチラス菌(むし歯の進行菌)の数

- 生活習慣、食習慣、趣味、嗜好

- 細菌叢 口腔衛生状態

→口腔ケア - ミュータンスレンサ球菌

→キシリトール、洗口剤 - ラクトバチラス菌

→食生活の見直し、適合のよい人工歯、メタルフリー修復 - フッ化物の利用

→1日の適正摂取量を使用、歯科医院でのフッ化物塗布 - 唾液検査値 分泌量、緩衝能(中和する力)

→唾液マッサージ、潤滑剤の使用、重曹水洗口など - 力

→マウスピース(マウスガード・ナイトガード) - 歯並び

→矯正治療 - 関連全身疾患 ドライマウスなど

これらのリスクの中で高いと評価したものを改善する必要があります。

ではリスクが高いもの全てを改善しないといけないのでしょうか?

臨床疫学には「疾患とは、望ましくない多くの要因が積み重なって、あるレベルから溢れ出してしまった時に発症する」という考えがあります。

したがって、むし歯という疾患が発症しないレベルまで改善できればよいのです。

患者さんの日常生活に歪みをきたさぬよう、より効果的な改善策を患者さんと一緒に考え、毎日続けられるようにサポートします。予防処置は歯科医師の指導の下、国家資格を持つ歯科衛生士が主に行います。